发布时间:2024-10-30

10月17日,Cell 期刊在纪念创刊五十周年之际,出版神经科学专刊,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)学术主任蒲慕明院士应邀发表回忆性专文:“追寻问题”(In Search of Problems)。

蒲先生在文中追述了五十年来追寻重要科学问题的心路历程和一些关键事件,包括他自80年代起,参与我国高等教育和脑科学研究的过程,简述了神经所25年来的发展和开展非人灵长类领域研究的经历。文末引用苏东坡诗句:“人生到处知何似,应似飞鸿踏雪泥,泥上偶然留指爪,鸿飞那复计东西”。

Mu-ming Poo(2024)In search of problems. Cell 187:5800-5808

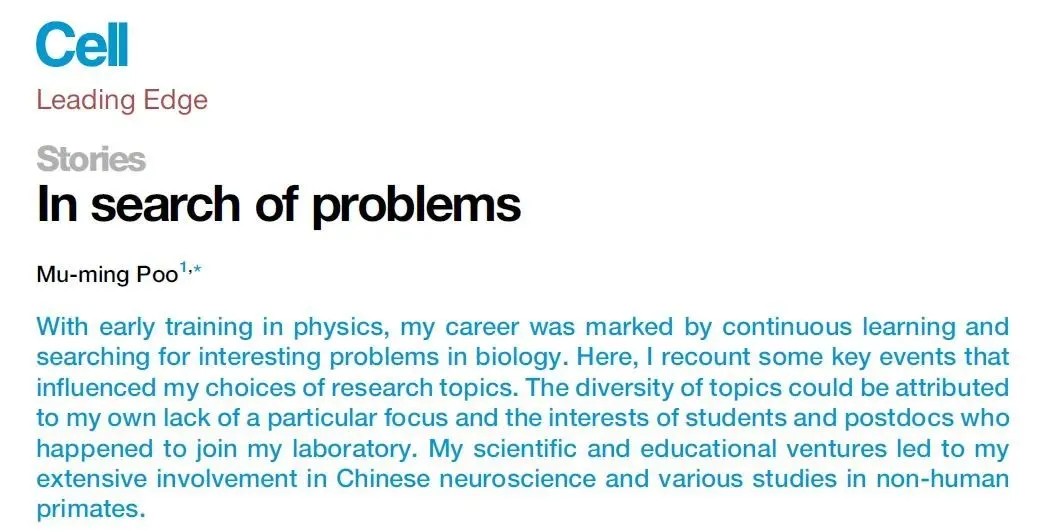

图片1:蒲慕明测量神经介质受体在膜上的扩散运动(1982年)

前言

由于早年接受的是物理学训练,我在职业生涯中一直不断学习并探索生物学中的有趣问题。在此,我回顾了影响我选择研究课题的一些关键事件。我的实验室研究的多样性可能源于我自身缺乏固定的聚焦点,以及许多实验室学生和博士后各自的兴趣。我的背景和际遇使我有机会参与并见证了了中国神经科学和非人类灵长类研究的发展。

伍兹霍尔(Woods Hole)的夏天

正好是五十年前的1974年夏天,我开始在生物学领域寻找有趣的研究课题。那时,我刚从约翰霍普金斯大学获得博士学位,完成了视紫红质在光感受器细胞膜中的侧向扩散系数的测量。由于我仅接受过正规的物理学训练,虽然在膜生物物理学方面有一点实验室经验,但对未来可能的研究方向没有任何想法。我的论文导师理查德·科恩(Richard Cone)建议我前往马萨诸塞州伍兹霍尔的海洋生物实验室(MBL)过一个暑期,了解生物学中有意思的问题。

MBL如同夏季的麦加,各类生物学家,无论是年轻的还是资深的、新手还是杰出的,都聚集于此,参加课程和会议,举办讲座,进行实验,或者仅是与朋友聚会。从拥挤的讲堂和实验室到宁静的Stony Beach沙滩和嘈杂的Captain Black咖啡店,每个人都在谈科学、交流想法,或是闲聊实验室的最新动态。

八月下旬的一个下午,我漫步到Lily Hall大厅的新书展览场,看到了一本J.T.邦纳(J. T. Bonner)的新书《论发育》(On Development)。我买了这本书,几天内便读完了,并被神秘的发育过程深深吸引。邦纳详细描述了发育系统中新合成物质的局部化机制 (localization mechanisms),并大量引用了贾菲(Lionel Jaffe)的研究成果,后者表明物理力,如光、重力、pH梯度或电场,都可以促使墨角藻(Fucus)受精卵产生极化生长,进而导致这种褐藻的根/茎的极化发育。最有趣的是,这种极化伴随了一个受精卵自身产生的跨细胞电流。基于我的生物物理背景,我决定去研究物理力在发育中的作用。两个月后,我加入了普渡大学贾菲的植物生理学实验室。

在那里,我建立了神经细胞的体外培养方法,并试图测量神经细胞极化生长时神经突起周围的自发电流。然而,这个实验完全失败了,电流可能不存在,或者小到无法检测到。但是,我很快被另一个现象,外加电场诱导多种膜蛋白在膜内的侧向电泳迁移(in situ electrophoresis)所吸引。这也让我开始意识到,尽管物理力可能在发育过程中起调节作用,但化学的特异性无疑是发育过程复杂性的关键因素。例如,在突触发生过程中,一些特异的膜受体和离子通道需要精确定位到突触,这种化学特异性对发育过程至关重要。

从蛋白流动性到突触发生

1976年,我在加州大学尔湾分校建立自己的实验室时,神经科学界对发育期神经肌肉突触的乙酰胆碱受体(AChRs)聚集机制有高度兴趣。当时有两个主要的假说:① 突触区聚集的AChRs都是直接从肌肉细胞质插入到突触后膜中;② 插入细胞膜各处的AChRs在膜内通过侧向扩散重新分布,在突触区分泌分子作用下被聚集到突触处。要验证第二种假说,需要能测量自然的、未结合配体或标记物的AChRs的扩散速率。对如何解决此问题,我思索了相当长的一段时间。一个不眠之夜,解决方案突然出现在我的脑海中,只需使用不可逆阻断剂α-银环蛇毒素局部灭活AChRs,在肌细胞膜上产生功能性AChR分布的不对称,然后测量这种不对称性随时间的衰减来估计扩散速率。第二天早上我马上做了实验,立即获得了预想的结果!通过这一方法,我测量出发育肌细胞膜中天然AChRs的扩散系数为2.6×10−9cm2/s,这一速率足以支持AChRs在细胞膜中通过侧向扩散聚集到突触后膜的假说[1] (图片1)。这个实验也是我从膜生物物理完全转向神经科学的转折点。

在普渡大学做博士后期间,我有幸从加州大学圣地亚哥分校的尼克·斯皮策(Nick Spitzer)教授那里学会了体外培养爪蟾脊髓神经元和肌细胞的方法。在其后近三十年间,这一方法一直是我实验室研究各种神经生物学问题,如轴突导向、突触发生、递质分泌和突触竞争的主要实验系统。多年来,我们的研究发现经常受到其他科学家的质疑,就是说我们在体外培养细胞中观察到的现象是否存在于生物体内。然而,我始终坚信,任何在体外观察到的现象,必然会在体内的某个地方、某个时间被生物体所应用。

神经生长锥导向和突触竞争

要寻找重要的未解决问题,最有效的方法之一就是阅读优秀的科学著作。《论发育》(J. T. Bonner,1974)一书激发了我对神经元极化的研究兴趣。1985年,戴尔·普尔夫斯(Dale Purves)和杰夫·利希特曼(Jeff Lichtman)出版了《神经发育原理》,在我的实验室引起了许多实验。这两本书是发育领域发展的见证者,因为书中四五十年提出的许多问题迄今仍未解决,这说明了发育领域在许多方向,尤其是形态形成(morphogenesis)的机制研究,进展十分缓慢。在后一本书中,我特别关注的是拉蒙·卡哈尔(Ramón y Cajal)百年前就提出的有关神经生长锥的化学物质导向假说,以及在神经肌肉接头和交感神经节发育过程中电活动调控突触间竞争的现象。

随着神经营养因子家族(“神经营养素”)以及轴突导向蛋白分子各家族的逐步发现,我们开发了一种简单的导向分子作用的测量法 “生长锥转向测量法”,用于观测这些因子对轴突生长的吸引或排斥作用,并研究胞内第二信使在生长锥导向过程中的介导作用。令人惊讶的是,我们测试的几乎所有导向因子都能根据神经元中环状核苷酸(cAMP或cGMP)的水平,吸引或排斥同一种神经元的生长锥[4]。这一发现表明,教科书中关于吸引分子和排斥分子的概念需要修正:生长锥的方向选择实际上反映的是生长锥的内部状态,而非导向因子的固有属性。内部状态,比如钙离子和环状核苷酸的浓度,则取决于生长锥从复杂胞外环境所接收到的多种信号。

关于具有电活动依赖性的突触竞争,普尔夫斯和利希特曼提出了一种神经营养分子假说:电活跃的突触能够摄取更多在突触处分泌的神经营养因子,从而得以存活,而不活跃的突触则因缺乏这些因子而被淘汰。我的实验室搬到哥伦比亚大学后,在非洲爪蟾体外培养的神经-肌肉系统中,检测了这个假说。与叶玉如合作,我们发现纯化的神经营养素(neurotrophins)能够迅速增强发育中的神经肌肉突触[3]。

电活动是否也会影响发育中的突触呢?我们发现,当一个肌细胞被两个共培养的神经元共同支配时,重复刺激其中一个神经元会立即抑制未受刺激的神经元所形成的突触,而受刺激的突触则不受影响。这种异突触(heterosynaptic)抑制源自突触后肌细胞内的机制,因为仅在肌细胞表面脉冲式施加乙酰胆碱即可诱导这种抑制[5]。值得注意的是,只有当突触前神经元在施加乙酰胆碱脉冲的同时(约在10毫秒内)被刺激放电,突触才能免受抑制。通过这些研究,我开始意识到准确的脉冲时间在突触修饰中的重要作用。

依赖脉冲时序的突触可塑性

关于突触效率如何受到电活动的影响,教科书上的概念是赫伯(Donald Hebb)的突触学习规则,即突触前和突触后神经元的相关放电会导致突触效率增强,而不相关的放电则会使突触消弱。然而,多年来我们并不清楚突触前后神经元的放电需要有多大程度的同步性,才能有效地增强突触。1996年我们搬到拉霍亚(La Jolla)后,相邻的比尔·哈里斯(Bill Harris)和克里斯汀·霍尔特(Kristine Holt)的实验室为解决这个问题提供了理想的体内系统。针对两个共同支配同一视顶盖神经元的视网膜神经节细胞(RGC),我们给予不同时间间隔的刺激,来检测RGC与视顶盖神经元放电的相对时间对RGC-视顶盖突触效率的影响。

我们惊讶地发现,紧密同步的突触前后放电可以根据放电的时间顺序,分别导致这些突触的增强或减弱。通过调整RGC刺激的时间,我们绘制出了一个20毫秒的时间窗口[6]。在这个时间窗口内,突触前神经元先于突触后神经元放电时,可以诱导视顶盖突触的长期增强(LTP);而突触后神经元先于突触前神经元放电时,则会导致长期抑制(LTD)。在培养的海马神经元中,我们也发现了类似的脉冲时序依赖性可塑性(STDP)时间窗口[7]。我们的在体实验结果与亨利·马克拉姆(Henry Markram)及其同事一年前在皮层切片中报道的LTP/LTD诱导规则一致。随后,几乎在所有被研究过的突触中,都发现了具有不同时间窗口和LTP/LTD幅度的STDP现象。STDP也是目前在神经科学和人工网络算法中通用的突触学习法则。

LTP和LTD的反向传播

1986年,杰弗里·辛顿(Geoffrey Hinton)及其同事发明了用于人工神经网络(ANNs)监督学习的反向传播算法。该算法利用输出端的误差信号,在网络学习过程中反复调整上游突触的权重。弗朗西斯·克里克(Francis Crick)在《自然》杂志上一篇文章中,对反向传播算法的强大功能表示极大的兴趣,但他认为这不可能是大脑中的学习机制,因为神经元中的信息是从输入流向输出,而非反向传播。

几年后,在加州大学圣地亚哥分校的实验室中,我们建立了可以对多个相互连接的神经元同时进行全细胞记录的方法。在寻找可应用此技术的课题时,克里克的评论再次浮现在我的脑海中。于是,我们决定在体外培养的神经元网络中检测电活动诱导的LTP和LTD是否可以有反向传播。令人惊讶的是,我们的确发现了培养海马神经元输出突触处诱导的LTD和LTP会在几分钟内显著地反向转播到该神经元的上游突触输入。相反地,我们没有观察到LTD和LTP向前传播到与突触后神经元相关的其他突触[8]。几年后,在我的伯克利实验室中,我们发现非洲爪蟾视顶盖中视网膜RGC输入突触因电活动诱导出的LTP和LTD也能够通过视神经反向传播到视网膜内,导致双极细胞到RGC的突触产生相应的LTP和LTD[9]。这个受人工智能算法启发的脑科学发现,挑战了突触可塑性空间特异性(仅局限于电活动激活的突触)的主流观点。但是这个现象对大脑中神经环路的发育和功能的意义仍有待进一步探索。

在与中国科学院自动化所徐波及其同事的合作中,我们最近将这种生物反向传播机制应用于人工神经网络。在一个三层的脉冲神经网络(SNN)中,我们使用输出神经元的预期放电作为教学信号,通过学习过程中STDP在输出突触处诱导出LTP或LTD,并允许LTP/LTD反向传播到隐藏层中的上游部分突触子集。结果显示,这使得SNN在多个标准(benchmark)学习任务中,无论是在准确性还是计算效率方面,都优于其他传统的基于反向传播的算法[10]。这表明,受大脑启发的机器学习方法在开发节能且可持续的AI系统方面,可以发挥越来越重要的潜力。

改革开放后的中国之旅

我出生在南京,早年在中国台湾生活,1971年前往约翰霍普金斯大学攻读研究生。1981年12月,我首次回到中国大陆,作为北京医学院与加州大学尔湾分校交流项目的一部分,在北医开了一个月的膜生物学课程。随后,1982年暑期我在清华大学教授了一门生物物理研习班,1983年暑期在南开大学举办了一个电生理学夏季工作坊,这个工作坊的学生组装了中国的第一台膜片钳放大器,并用它记录到培养肌细胞的单离子通道电流。

改革开放后的大学校园充满了渴望学习的学生和教师,但面临教学和研究资源的极度匮乏。1984年,我被任命为清华大学新成立的生物科学与技术系的名义系主任。在接下来的三年中,我定期飞往北京,提供新的教材,协助建立一个鼓励学生积极参与的生物学教程。然而,由于资源不足,我期待开展的科研工作未能实现。

1988年,我受邀加入香港科技大学(HKUST)筹备委员会,负责生物科学领域的规划。这使得我在大学1991年开学前的几年里,经常往返于纽约和香港之间。我记得站在清水湾山顶那片原本计划作为英国陆军基地的废弃土地上,俯瞰着壮丽的南海,想象着一所新大学如何能在三年内在山上崛起。在香港市中心的临时办公室里,招募了一大批行政人员,校园建设和教师招聘同时展开。我们招募了一批杰出的华裔学者担任各个院长和系主任,由他们进一步规划设施,并在各个领域招聘教师。多年后,当我参观繁忙的校园时,常常后悔当时没有能说服建筑师将教师们的办公室建在实验室旁边。我成功地招募了生物学和生物化学系的主任,并从香港赛马会获得了1600万美元的资金用于发展生物技术。最值得一提的是,我们聘请到我的合作者叶玉如。她在港科大有着杰出的职业生涯,建立了一个一流的分子神经科学中心,引领了港科大生命科学的发展。两年前,叶玉如教授当之无愧地成为香港科技大学的第五任校长,也是亚洲主要研究大学中第一位女校长。

中国神经科学

1999年,我受聘为中国科学院神经科学研究所(以下简称“神经所”)所长,开启了我在中国神经科学领域长达25年的深入参与。在神经所任所长期间,我引入了一系列有助于高质量研究的科研体系,包括为研究人员和工作人员提供充足的研究资金和合理的薪酬、简化的行政管理系统、重视研究论文质量而非数量为导向的政策、由国际顾问委员会每两年对研究项目进行一次审查的机制,以及符合国际最高标准的研究生培养计划。

迄今为止,已有超过一千名博士生从神经所毕业,其中大多数已在国外完成或正在进行博士后培训,超过100人已成为国内外独立实验室的负责人。我观察到,神经所及中国大多数神经科学研究机构的发展与政府对基础研究支持的不断增长密切相关。在过去的25年中,政府对基础研究的资助大约每五年翻一番,且至今尚未见放缓的迹象。

过去十年间,随着各种大型脑计划在全球范围内的推进,我也积极参与了中国脑计划的讨论与规划。该项目于2021年正式启动,计划为期十年,涵盖了对大脑功能的基础神经科学研究和两项应用神经科学研究,针对重要脑疾病诊断与干预的机制和人群队列研究,以及包括脑机接口、神经调控、类脑算法和器件等脑机智能技术研发。项目的初步成果已逐步显现,例如最近完成的整个猕猴大脑皮层的单细胞空间转录组绘制[11],以及具高比例供体胚胎干细胞贡献的嵌合体猴子的成功培育出生[12]。

小鼠和猴子

鉴于使用小鼠疾病模型进行临床前疗效测试在药物开发中屡遭惊人失败,采用非人类灵长类动物(NHPs)作为大脑疾病模型的重要性日益凸显。虽然中国拥有丰富的猕猴资源,但只有少数实验室开展猴类研究。2009年,我决定在神经所建立NHP(包括猕猴和狨猴)设施,并招聘具备NHP专长的实验室负责人。如今,已有二十多个神经所实验室专注于NHP研究,涵盖了从生殖生物学、基因编辑、多组学研究,到系统神经生理学和认知神经学等多个领域。2019年,我们成立了一个国际灵长类脑研究中心,并与尼科斯·洛戈塞蒂斯(Nikos Logothetis)共同担任主任。我们的目标是建立NHP设施和平台,促进灵长类神经生物学的国际合作。此外,我们还与国际脑研究组织合作,发起了一个灵长类神经生物学暑期学校。

2016年,神经所的仇子龙研究组与非人灵长类研究平台主任孙强合作,通过在早期胚胎中过表达人类MeCP2基因,成功培育出了表现出自闭症表型的转基因食蟹猴[13]。负责这一项目的研究生刘真被说服留在神经所,做为我实验室的博士后,与孙强共同利用体细胞核转移(SCNT)技术克隆猕猴。这一方法此前已在多种哺乳动物物种中取得成功,但在灵长类动物中的应用尚属首次。

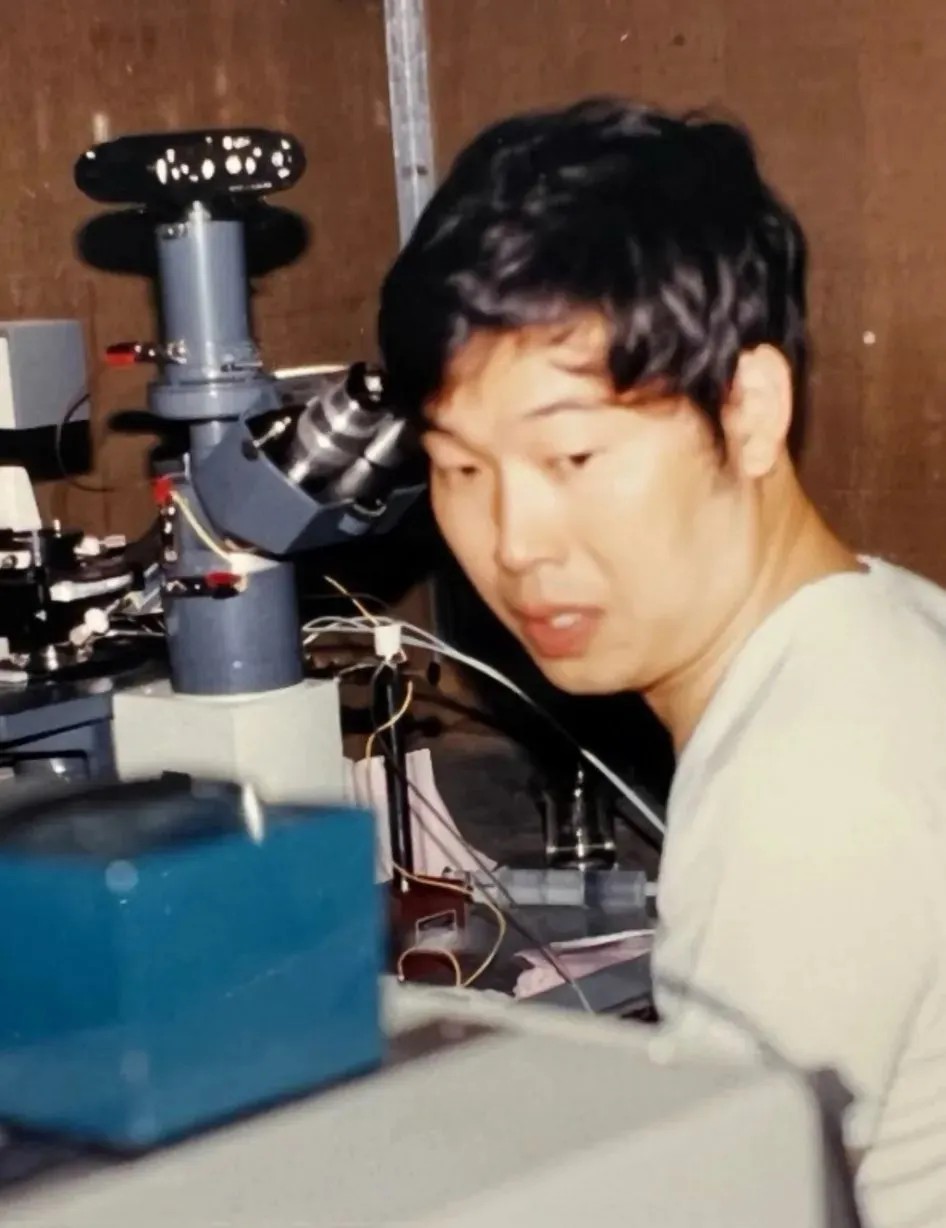

图片2:《细胞》发表体细胞克隆猴的论文

刘真和孙强在位于太湖的一个偏远西山岛上无惧困难地开展工作,那里是神经所猕猴基地的所在地。2017年底,他们成功克隆了两只食蟹猴。这一突破性成果经《细胞》杂志快速同行评审,仅一个月内即发表[2] (图片2)。随后一年内,他们又从一只因在单细胞胚胎中敲除生物钟基因BMAL1而表现出精神病表型的猴子的皮肤成纤维细胞中克隆出了五只猴子[14]。发起BMAL1敲除研究的张洪钧教授,目前正利用这些BMAL1敲除猴子筛选治疗精神病的候选药物。

刘真后来成为了神经所灵长类生殖工程研究组的负责人,实现了多能性猴胚胎干细胞(ESCs)的长期培养,并成功生产了嵌合体猴子,供体干细胞来源的细胞在各种组织(包括大脑和性腺)中的贡献平均高达70%[12]。这一成果为通过编辑猴ESCs生产具有遗传修饰的猴子品系铺开了道路,使得非人灵长类遗传学正沿着啮齿类遗传学的发展路径前进,尽管进展速度较为缓慢。

在镜子中看到自己

在我们的神经所设施中饲养有猕猴。我和龚能一直在寻找一些课题,能够帮助说明非人类灵长类动物在研究高级认知功能中的优势。2015年,我们决定研究自我意识。当时普遍认为,自我意识仅存在于人类和类人猿中,而在猴子中并不存在。先前的研究也表明,猴子一直不能通过显示自我意识的标准测试:镜中自我识别(mirror self-recognition, MSR)。MSR测试要求猴子在镜子前用手触摸脸上的染料标记,以证明它们能够识别镜中的影像是自己。龚能和常亮堂训练了一组成年恒河猴,使其理解镜子中身体镜像上的激光点与自己身体相同位置所感受到的躯体感觉或本体感觉之间的关联。通过数周的训练,猴子们最终意识到镜子里的影像代表它们自己的身体。大多数猴子在经过训练后成功通过了MSR测试[15]。这一结果使我们重新思考自我意识的本质,我们目前认为自我意识是猕猴与生俱来的,我们的训练仅仅是帮助猕猴理解镜中影像与自身身体之间的关系。这种理解类似于橡胶手错觉,即通过感官反馈将外部刺激与自身身体感觉相结合。尽管如此,这些简单的实验创造了一个猴子模型,可以用来深入研究产生自我意识的神经环路活动,也就是那些在训练后才能观察到的神经活动。

图片3:李叶菲博士创作油画,总结了蒲慕明院士在神经生物学领域的探索历程,从生长锥导向和突触发生,到突触可塑性和灵长类认知

尾声

过去的五十年里,顺应即时环境的需求和自己追寻重要科学问题的兴趣,我累积了一些有意思的科研成果和人生经历。一位神经所的毕业生,同时也是一位才华横溢的画家李叶菲,赠给我了一幅油画(图片3),总结了我在神经生物学领域的探索历程,从生长锥导向和突触发生,到突触可塑性和灵长类认知。多年来,我的实验室曾辗转于五所美国大学以及中国科学院神经所,这些经历让我有机会与来自不同背景和有不同兴趣的同事们交流与合作,极大地丰富了我的研究视野和内容。然而,在研究生涯接近尾声时,我不禁想起了宋代诗人苏轼的一首诗(图片4)。苏轼一生不断迁徙在广大的中国大地,接受了各种委派给他的工作,却始终未能实现他的理想。他将自己比作迁徙跋涉的鸿雁,仅在泥泞的雪地上留下偶然的脚印。

图片4:宋代诗人苏轼的诗作和意境水墨画

(图片来源:李叶菲于2024年使用iFLY TEK的SparkDesk软件生成)

注:本文译自https://www.cell.com/cell/fulltext/S0092-8674(24)01035-3

来源

附件下载:

附件下载: