发布时间:2021-12-24

对话·蒲慕明

以下为采访摘要

△蒲慕明

蒲慕明,中国科学院院士,美国国家科学院外籍院士,香港科学院创院院士。几个月前,我们来到上海,拜访蒲慕明。

他是中国脑科学研究的领军人物,是现任中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心学术主任,中科院神经科学研究所所长。

△世界首例体细胞克隆的非人灵长类动物(中中,华华)

2017年中中和华华诞生,它们是人类借助普通猴子体细胞,以体细胞克隆方式克隆的世界上第一对非人灵长类动物。中中、华华为人类认识大脑,攻克脑疾病起了极为关键的作用。而这一里程碑式的成果,便是蒲慕明团队所做。

田川:它们现在还在好吗?

蒲慕明:很好,已经四岁多了。

田川:它们在哪里?

蒲慕明:在松江。它们现在是国宝,领导人来了都要看的。

田川:所以我们是全世界第一个研究出灵长类克隆的实验室。

蒲慕明:是的,美国也做过但他们放弃了。

田川:为什么?

蒲慕明:他们失败了。美国国家灵长类中心做了十多年一直没做成,2011年的时候宣告失败,他们说算了,不做了。我们是2012年开始研究的,2017年底做出来的。我们这些做研究的年轻人手巧、努力、坚持。美国灵长类中心都是数十人团队的大实验室,我们就十几人在做。

今年是蒲慕明来到中国工作的第22个年头。22年前,当时年逾50岁的蒲慕明接受邀请,回到中国筹建中科院神经科学研究所,并担任了20年的所长。

田川:现在的科研状况,比您刚回来的时候好了很多吧?

蒲慕明:好很多,刚回来的时候只有7个科研组,现在有50个。

蒲慕明在台湾长大,之后在美国求学、工作多年。早在上世纪八十年代初,他就开始频繁往返于中美,做国际学术交流工作,他也因此见证了中国在改革开放后科学发展的巨大变化。1984年,蒲慕明在美国加州大学埃文分校当教授,彼时清华大学复建生物系,蒲慕明接受邀约,成为了清华大学生物科学与技术系的首位系主任。

田川:您说因为当时中国的科研环境还没建立起来,所以即使您带着一身的抱负和学识回来,也有一点无能为力的感觉。

蒲慕明:是的,我那时才三十几岁,能力也有限,国内形势也不合适做基础科研。所以当时我只帮清华大学建立了教学系统,清华大学生物系就是那个时候建的。

田川:到现在也四十年了。您感觉国内现在的科研环境以及人才情况,跟以前有什么不同吗?

蒲慕明:有很大的变化,做科研的人多了,从海外留学回来的人也很多了。现在政府对科研的支持远大于40年前,支持强度不亚于欧美国家。

上世纪八十年代 蒲慕明(一排中间)在清华大学

蒲慕明八十年代的清华行并不顺利。当时的中国科学界,科研经费捉襟见肘,对于基础科研的支持更是薄弱。不仅经费上不足,对于好不容易买到的科研设备,会用的人少之又少。科研大气候尚未形成,这让三十多岁,满怀壮志激情的蒲慕明无处施展拳脚。仅在清华两年,他便选择了离开。

这之后他分别在耶鲁大学、哥伦比亚大学等多所高校任教。直到1999年,蒲慕明再度接受邀约,回到中国参与创办中科院神经科学研究所。到任两年后,研究所就连续在国际一流学术期刊发表论文。在当时中国的生命科学领域,蒲慕明开荒式的工作至关重要。

蒲慕明:在媒体眼中科学家可能是最不值钱的。

田川:不会呀,为什么您会这么想?

蒲慕明:因为现在的社会重视赚钱,所以企业家是最受重视的。商业气氛重,但这不是社会之本。一个社会的文化水平,不会因为赚钱的人多就高。

田川:在这种氛围里培养出来的人才,对科研领域有影响吗?

蒲慕明:他会变得急功近利,想赶快出论文,赶快得奖,然后成名成家。国家现在也在说这个问题,唯帽子论,什么都是出论文就好。

田川:因为这些和晋升体制紧密联结。

蒲慕明:这就是科学界的浮躁现象。

田川:除了心态上的变化,对科研本身会造成什么影响吗?

蒲慕明:就是没有什么重要的创新工作。创新就是要做没人做出来的东西,需要冒险,探索,要花很多时间才行。我们现在天天讲创新,但创新哪有那么容易。0到1的创新是什么?就是走人家没走过的路,你走了,你就是0到1。

实现0到1,需要有埋头苦干,冒险犯难的精神。但很多年轻人不愿意去做,他觉得我搞了三五年没结果怎么办?前途就没了。我们总说鼓励大家创新,但如果他探险失败了,还可不可以继续提供支持他的环境?

田川:没有保障就没人敢去尝试。

蒲慕明:是的,不愿意投入很长的时间去做不会得到近期效果的东西,那就只好出论文吧。出论文肯定是容易做的,不管是什么高档的自然、科学等杂志,绝大多数都是容易做的问题。难的问题需要很多年的功夫。

蒲慕明的国际学术地位和视野,为中科院神经科学研究所和国际顶尖科研机构的合作交流,提供了桥梁。今天的中科院神经科学研究所,已经是具备国际影响力的研究机构。但是否是国际顶尖研究所,蒲慕明有着自己的看法。

蒲慕明:科学家有三类,一类是探险家,都是年轻人在做。到外面披荆斩棘,找到新天地,现在创新的就是这些年轻人。中国要成为世界科技强国,就一定要在科研领域有一批这样的人在。有了他们才有第二类科学家,我叫他们导游。他们年轻的时候也许是探险家,找到好的地方后带人家去玩,就成了导游。我们在人工智能等多个领域的导游,还是国外的科学家。比如我们的人工智能研究室,是国外做出来的算法开源后,我们拿来修改一下就可以赚钱了。现在重要的前沿领域都是国外的,没有探险家就没有未来的领军科学家。第三类科学家是游客。领军科学家拿着旗子带你到各种好玩的地方探索,游客就会去自己有兴趣的地方看看,也不敢走太远,怕掉队。导游拿着旗子一走,大家就要跟着走。一个科技强国要有探险家,我们科研体制缺少培养探险家的体制。

田川:您说一定要有0到1的创新,这样我们才能有主控权和掌控权,才能有探险家、导游的出现。我很好奇,这会让科学家们觉得我一定要不断走到新领域里,从而忽略了已知领域的研究吗?

蒲慕明:不会的,因为做探险家的毕竟是少数人,绝大多数人是不会去探险的。但我们需要探险家,需要培养这样的人,这样我们才可能在科学前沿有话语权。不一定非要超过国际水平,但有做0到1的这些人,我们将来在科研上就不会遇到卡脖子的问题,就不会受制于人。

田川:我们的神经所在国际上算是引领性的学术机构吗?

蒲慕明:可以说我们出的论文,在这个领域里可以排名世界前30。这是一流的,但成为一流不难。一个领域里真正前沿的,只在排名前10的那几个地方,他们有探险家,有导游,我们没有,我们这里都是游客。

田川:我们现在有了中中、华华这样的成就,仍然是处于游客状态吗?

蒲慕明:中中、华华是一项重要的工作,但核心科研方法不是我们做出来的。体细胞克隆方法几十年前就做出来了,我们只是把方法改进了,所以它还是算1到100的范畴。真正国际顶尖的科研单位,必须有几个人是能做出开创性工作的,否则怎么在国际上成为科技强国呢。

我们要用应用目标,倒逼基础研究。

△蒲慕明

1948年,蒲慕明出生于南京。出生不久后,他随家人远渡台湾。蒲慕明的父亲蒲良梢早年毕业于上海交通大学,上世纪四十年代便前往美国留学,是中国航天工业第一批技术人员。父亲一生对祖国的怀念,对蒲慕明影响很深。七十年代初,他赴美留学,作为在美华裔留学生参加了保钓运动。改革开放后,他是第一批回到中国,帮助祖国建设的海外人才。2017年,蒲慕明放弃美国国籍,恢复中国国籍。

蒲慕明:重要性是创新工作的关键,你想的新东西人家有没有兴趣?觉不觉得是重要的?不重要你的创新就没有影响。有影响的创新可能是多年来没有解决问题,如果解决了它,就会影响比如人类对自然界的看法,亦或者技术创新带来技术革命。

田川:只做别人感兴趣的创新,这样的思维不会很功利吗?

蒲慕明:这个功利是对社会的功利。比如我解决了重大疾病问题,有了重大科学发展,功利有时候不是坏事。我们也不能为自己的名誉,自己的前途奔波。我是说仅仅这样是不够的,我们的眼光不能只放在个人身上。

我举个例子,中国传统知识分子讲忘我精神,个人功利主义是从西方商业社会出来的。西方科学家的科研动力是为了个人兴趣,是以个人主义出发的。中国传统知识分子是以社会一分子出发的,我是父亲的儿子,我是儿子的父亲……,不讲“我”的。中国传统的知识分子就是先天下人之忧,后天下人之乐,正心诚意,格物致知,目的就是齐家治国平天下。个人地位是在这个里面。

所以中国科研传统里,是为社会发展而存在的功利。过去科研就是为了实用,我们研究天文是为了占卜、占相,研究生物学是为了农业,医学都是从实用主义角度出发的。这种以目标为导向的科技传统,在13世纪以前为世界做出了非常大的贡献。从第5世纪到第13世纪,中国是世界领先的科技强国,我们的科研技术、航海技术、造船技术、水利工程技术都是世界领先的。

多年在中国和美国的科研经验,让蒲慕明对于中西科学传统和思维方式的差异,有着更深的了解。他说有些基础科学的创新发现是“可遇不可求”,但如果有明确的目标和方向,才会有重大突破, “可遇不可求”也会随之转变为“有求才可遇”。

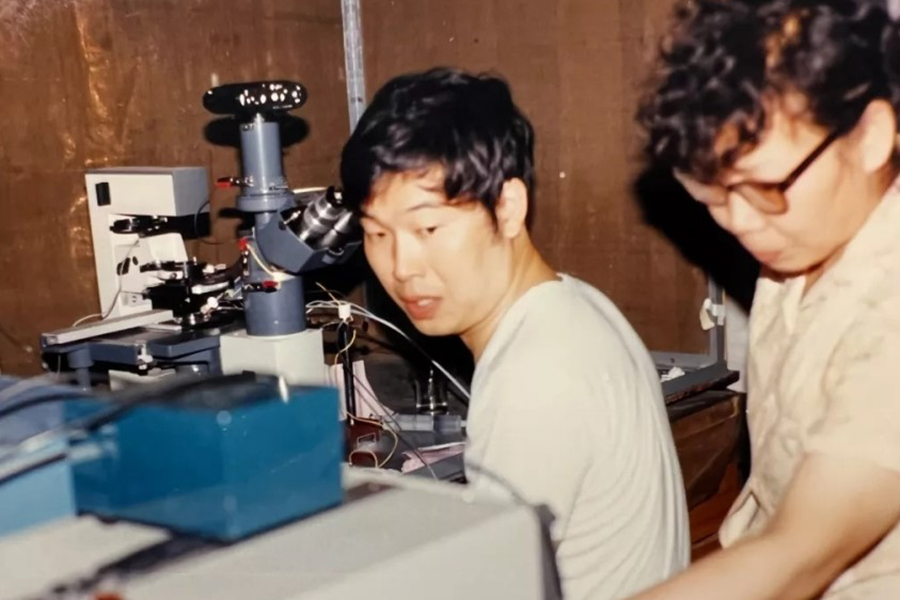

△八十年代,蒲慕明往返中美间教学

蒲慕明:新冠疫情,脑疾病,社会老化,成瘾问题,抑郁症……都还没有解决。西方科学发展到现在获得了无数个诺贝尔奖,诺贝尔生理医学奖里,至少1/4得奖的都是做神经科学的。但脑疾病没有一个人能治疗,为什么?因为脑疾病问题太难了,而且需要大团队来做。它需要临床医生,基础科学,流行病学一起,经过大量临床试验才能把问题解决。这个东西不是一个人可以做的,它不能显出个人荣耀。科学家如果不愿意做,就无法形成团队。

现在的西方科学已经没办法解决这个问题了,他们不从实用主义角度考虑。他们现在做脑疾病研究的,全都要搞清楚机理,但搞了几十年也没搞清楚。比如老年痴呆是怎么产生的,他就说你给我经费让我搞清楚机理,我找到靶点就可以治疗了。

田川:这个逻辑听起来是成立的呀。

蒲慕明:但这不是实用主义的观点,实用主义是以目标为导向来推动基础研究,和西方科研传统是相反的。如果我们在很富裕,有大量科学家的社会里,可以铺很广的面让大家去做各种实验,去探索,都没关系。但目前我们的社会没办法这样做。

田川:原因是什么?

蒲慕明:因为没有资源,我们做不起,也没有人力去做这种广泛式的,没有目标的基础研究。中国做脑科学的群体,加起来是美国的十分之一。如果我们照着他们的方法做,怎么可能超的过他们呢?所以我们做科学的思路要变。

刘鹤副总理讲了一句非常令人警醒的话,他说我们要以应用倒逼基础研究,用基础研究推动应用研究。我们没有人力、财力做广铺的基础研究,而且这样做不够专注,解决问题的可能性太小。我们紧迫的问题太多了,所以我们要用应用的目标,倒逼我们的基础研究。

在神经科学研究所,有一间阅览室,其中大部分书籍,是蒲慕明自己捐赠的。蒲慕明经常为学生拉书单,鼓励学生读科学家传记。他说想了解重要创新工作的来龙去脉,就要读科学史,读科学家写的东西。了解分子生物学革命的历史,甚至远比读100篇最新的分子生物学论文重要。

蒲慕明:我们现在的教科书是有缺陷的,那么厚的一本书,讲的都是结果,没人告诉你这个人为什么在这个时候做这件事。想要做科研,你就需要知道科学发现的来龙去脉。我们现在的教育是堆积知识,不是教育学生怎样去学习,怎样得到结果。其实这些知识不需要你现在就知道,你只要知道怎么学习知识就可以了。最关键的是,你的思维不能被现有的知识跟想法框架住。

田川:您说甚至创意也是可以被学习的,以您多年研究经验来看,您觉得创意方法可以归纳总结成几种?或者有哪种思维方式是具有借鉴性的?

蒲慕明:首先创意的来源是联想,不相关的东西联在一起就是创意。所以你要广铺触角,各种信息都要接触,不相关的信息最好。同一领域的东西大家都想了好多年了,可以想到的联系都已经想好了。所以对不同领域的理解,就可能形成你创意。其实改行也应该成为一个常态,你是学这行的,那就最好不要再在这行里继续做了,因为你做不过现有的,你不可能有太多创新。当改行成为常态,一个社会的创造力就会提高。

田川:您呢?您有改过行吗?

蒲慕明:我改过很多行,其实我每十年就会变一个工作领域。最开始我是做生物物理的,跟我现在做的研究没有关系。我在神经科学领域里做过好多工作,当然这是个人风格,不是说你一定要钻研在一个地方,然后做得很深。做科学有很多模式,任何行业都有很多模式。

https://mp.weixin.qq.com/s/lhuVpaPmKgPu90ZbrPbaew

附件下载:

附件下载: