发布时间:2025-03-26

2025年3月26日,中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心(神经科学研究所)和脑认知与类脑智能全国重点实验室牵头,联合华中科技大学苏州脑空间信息研究院以及国内外多家机构在《Nature Neuroscience》在线发表了题为《Projectome-based characterization of hypothalamic peptidergic neurons in male mice》的研究论文, 系统描绘了雄性小鼠下丘脑多肽能神经元的全脑投射模式。

下丘脑在维持机体生理稳态、调节情绪、驱动动机与社会行为等方面发挥核心作用,其复杂功能依赖于多种肽能神经元所形成的广泛而精细的远程投射网络。然而,受限于技术手段,科学界长期未能在单细胞层面精确并且全面地解析下丘脑肽能神经元的投射特征。

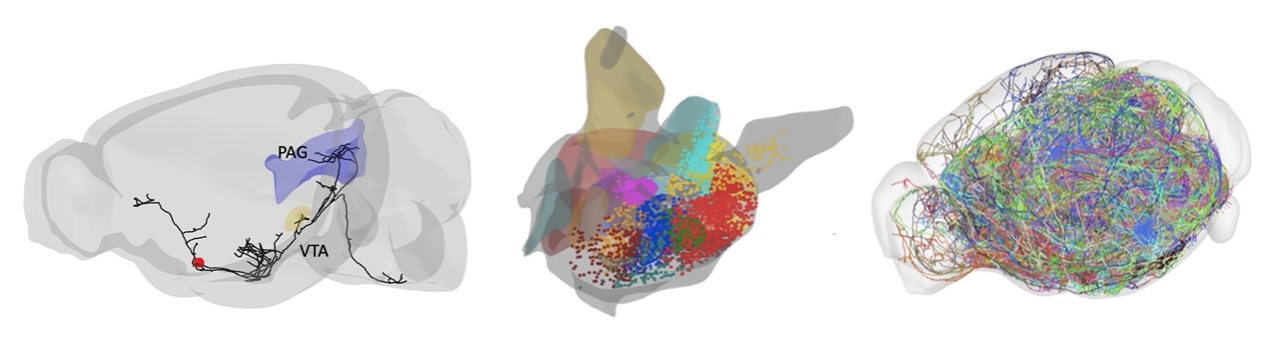

本研究利用高分辨率的顺行追踪技术,在单细胞层面系统描绘了来自16类神经肽群体、共7180个下丘脑神经元的全脑投射图谱,并建立了高分辨率的单神经元投射数据库(图1,https://mouse.braindatacenter.cn/hy)。

图1. 下丘脑单神经元投射图谱

(左)示例神经元的全脑投射模式,包括至腹侧被盖区(VTA)、中央导水管灰质(PAG)及其他脑区的侧枝投射。(中)7180个神经元胞体在下丘脑核团的分布情况。(右)所有神经元的全脑投射模式,不同颜色代表不同的神经元。

在对大规模数据进行深入分析后,研究取得了多项关键发现:

1.鉴定下丘脑神经元投射类型:发现下丘脑神经元可系统划分成两大类(中脑投射型和非中脑投射型),并进一步细分成31种亚型。多数丘脑神经元投射亚型通过轴突分支同时支配几个脑区(如杏仁核-中脑导水管周围灰质)。这一发现为解析下丘脑复杂功能提供了结构-功能映射框架。

2.揭示轴突投射的拓扑规律:研究首次发现下丘脑特定神经元的胞体位置与其轴突在目标脑区的空间分布存在精准的拓扑对应关系(如腹侧对应腹侧)。这一发现为理解下丘脑实现复杂功能的神经环路机制提供了新视角。

3.揭示下丘脑内模块化子网络:发现下丘脑神经元通过相互投射形成模块化的内部子网络,表明下丘脑神经环路的高度协调性与功能整合特性,为解析下丘脑协同调控生理稳态和本能行为的神经机制提供了重要依据。

本研究全面揭示了下丘脑神经元丰富的侧枝投射及脑区分布规律,纠正了以往基于逆行追踪对下丘脑肽能神经元投射模式的部分误解,构建了统一的结构性投射框架。该成果不仅填补了下丘脑神经元全脑投射图谱在单神经元层面的空白,也为深入理解下丘脑在整合生理功能与调控行为过程中的神经环路机制提供了宝贵资源。

论文由中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心许晓鸿研究组博士后焦卓磊和脑科学数据与计算中心工程师高淘沙共同担任第一作者。许晓鸿研究员(现任复旦大学脑科学研究院研究员)、孙衍刚研究员、徐圣进研究员、孙怡迪研究员与华中科技大学龚辉教授共同担任通讯作者。研究得到了中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心全脑介观神经联接图谱研究平台(小鼠)和脑科学数据与计算中心的大力支持,蒲慕明院士提供了重要学术指导。本项目还获得了科技部、国家自然科学基金和临港实验室等的资助。

附件下载:

附件下载: